«Полторы дюжины правдивых историй и одна неправдивая» — это первая книга одесского писателя, филолога, бизнесмена Вика Мартиросяна, один из спецпроектов theNorDar. Каждый день на протяжении 19 дней мы будем публиковать по одному рассказу Вика. В середине сентября выйдет вторая книга автора «О любви, о жизни и яблоках с неба» издательства САММИТ-КНИГА. Найти ее можно будет во всех книжных магазинах страны, а чтобы приобрести первую книги (или обе), пишите нам: info@thenordar.com

«Полторы дюжины правдивых историй и одна неправдивая» — это первая книга одесского писателя, филолога, бизнесмена Вика Мартиросяна, один из спецпроектов theNorDar. Каждый день на протяжении 19 дней мы будем публиковать по одному рассказу Вика. В середине сентября выйдет вторая книга автора «О любви, о жизни и яблоках с неба» издательства САММИТ-КНИГА. Найти ее можно будет во всех книжных магазинах страны, а чтобы приобрести первую книги (или обе), пишите нам: info@thenordar.com

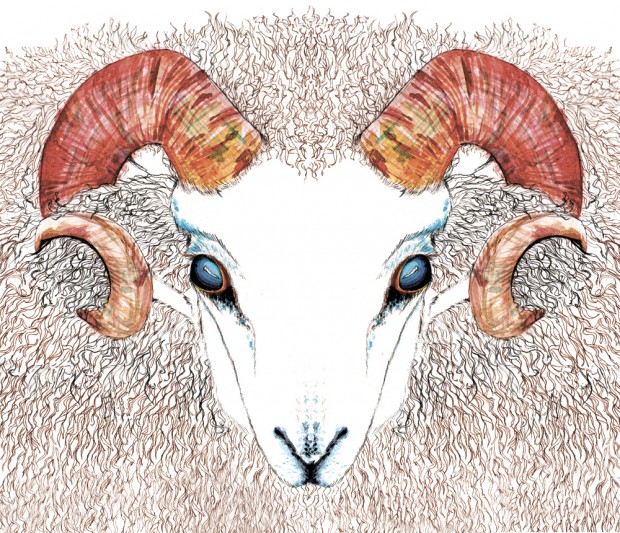

Иллюстрации: Lilit Sarkisian

Кричит петух. Солнце уже довольно высоко. Горы отряхивают с себя лоскутки ночного тумана. В загоне для зверья — возня. Корова и двенадцать баранов собираются на выгон. Дедова сестра — тетя Нина открывает «скотинские вороты» и выпроваживает живность. Аккурат, когда внизу по дороге пастух гонит стадо за село. Тетя Нина награждает скотинку шлепками, направляя по тропинке вниз. Там зверюги теряются в общем потоке. Становится понятно, что такое «серая масса». Через те же ворота строем выходят гуси. Дед очень уважает этих, любящих порядок, птиц. Он всегда провожает их глазами, восхищенно цокает языком и, качая головой, с чувством произносит: «С-с-самые дисциплинированные! Утром с командиром строем ушли, вечером с командиром строем пришли! Вечерняя поверка, чай-май и отбой!»

Утро в Ннги совсем не такое, как в Батуми или Одессе. В Одессе — оно какое-то суетливо-промышленное. Наполненное звуками порта или судоремонтного за-вода. Батумское утро — санаторно-курортное. Вальяжное, приправленное запахом жареного кофе и сонного моря. Здесь в Ннги — утро крестьянское. Сурово-крестьянское. И про запахи лучше не вспоминать. Мне неловко каждое утро подниматься последним. Я выхожу умываться и мне всегда кажется, что на меня смотрят, как на разбалованного лентяя и городского лежебоку. Это чувство стыда за собственное тунеядство до сих пор преследует меня, когда я общаюсь с селянами. Наскоро сполоснувшись ледяной водой из рукомойника, я иду за дом к Собаке. В первый же день я подружился с этим огромным мохнатым пастушьим псом, похожим на московскую сторожевую. Когда я спросил как его зовут, на меня недоуменно вытаращились тетя Нина, ее тщедушный муж Эдик и его брат Гриша. «Никак. Просто собака. Шун.» В первый же вечер я, как праотец Адам, нарекаю домашнее зверье именами. Проведя небольшие исследования по уточнению гендерной принадлежности, пса называю Вазгеном. Ишака женского пола называю Ануш. Корова получает классическое имя Муму. Я знаю, что не коровье, но, тем не менее, классическое. Дед, услыхав как я зову собаку, хмурится и мрачно интересуется: «Почему именем Католикоса собаку назвал?! Других имен не было?» Так пес снова превращается в Пса. Просто Шун.

Крестьянская жизнь — это тяжелый изнурительный труд от восхода до заката. Жизнь крестьянина в горах Арцаха — это изнурительный труд, помноженный на вековую борьбу за выживание. Быт прост, строг и подчеркнуто аскетичен. В домах нет ничего лишнего. Ничего, что хоть как-то напоминало бы комфорт. Мужчины серьезны, неулыбчивы и воинственны. Отношение к домашнему зверью, как к живым существам, а не источникам мяса и шерсти — непозволительная сентиментальность. Я смекаю это. Точнее подсознательно чувствую. И напускаю на себя — книжного мальчишку шестнадцати лет — брутальность. Та-кую себе пиратскую брутальность. Другой я не знаю. Лишь бы деду за меня не краснеть.

Мы садимся завтракать. Черствый лаваш, овощи, сыр, вареная курица, яйца. И тутовый арак. В шесть утра. Обычай. Или ритуал. Мужчины хлопают по рюмашке. Я отказываюсь. Перекусив, берем с собой инструмент, Ануш, лаваш, воду и отправляемся на луг косить траву. Встречаем древнего старика, который помнит моего деда еще мальчишкой. Он бросает проницательный взгляд на меня и спрашивает: «Сын?» Дед Артем отрицательно мотает головой. Я удивляюсь — неужели я не похож на внука? Старик громко, как это делают глуховатые люди, жалуется, что задержался на этом свете. После смерти бабки он уже трижды справлял себе гробы, но они сгнивали у него на чердаке один за другим. А смерть все не идет. И в этих словах старика нет ни кап-ли позерства. Или восточного красного словца. Просто он устал и хочет отдыха.

Мы выходим на луг, дед показывает мне как косить. Правит косы себе и мне. Ругаясь и пыхтя от усердия, я начинаю косьбу. Сначала безумно трудно. Не сразу, спустя какое-то время, дело налаживается. Внезапно дед зовет меня. Под небольшой копешкой высохшей травы оказывается змеиное гнездо. Он показывает мне его и хладнокровно расправляется со всем выводком. Я чувствую, как внутри у меня все холодеет. Дальше косить получается плохо — я жду когда придет Наг отомстить за свою Нагайну с детенышами. Солнце достигает зенита, и мы падаем на поляне в тени диких грушевых деревьев. Я забираюсь на одно из них и срываю аппетитные тандзи. Иду к колючим зарослям моша. Ежевики, то есть. Дед предупреждает, что в моше часто живут змеи. Отступать уже поздно. Притворяясь беззаботным, набираю спелых ягод и спешу назад. Дед, похрустывая сочной грушкой с красным бочком, рассказывает мне историю про односельчанина по прозвищу Спитак. Тот, как и мы, отправился в го-ры косить траву. В обед с двумя приятелями они тяпнули тутовочки. И ребят сморило. А Спитак должен был не спать, а дежурить — в горах полно зверья, мало ли что. Однако Морфей одолел всех. Открывает глаза Спитак, а на груди у него спит змеюка. И башка змеюкина прямо возле его рта. Спитак понял, что коли пошевелится — змея его цапнуть успеет. Взял и откусил башку змеюке. И давай орать. Проснулись перепуганные приятели, глядь — а друг-то их седой, как лунь. Вот и прозвали его Спитак. Что значит Белый.

Дед произносит: «Как лун» и закатывает глаза кверху. Явно подразумевая небесное светило. Чудная рассказка. Что-то перехотелось мне на травке валяться. Лучше я косить пойду.

Часа через два, мы, собрав вилами траву в копешки, отправляемся домой. Вы-ходим из леса и сразу прощаемся со спасительной прохладой. Каменистая до-рога пышит жаром. Горячий воздух проникает в нос и, кажется, обжигает лег-кие. Проезжает легковушка, поднимая тонны причудливо клубящейся пыли. На обочине лежит короткая прозрачная змея, толщиной почти с мою руку. Да сколько ж можно?!

Дома тетя Нина собирает на стол. Спрашивает у деда: «Артем, тутовку будешь?» Дед отвечает ей по-русски. Медленно. Поглядывая на меня, как бы ища поддержки. «Нина! На улице сейчас 40 градузов!» Он так и говорит «градузов». » Во мне 37 градузов. В тутовке — 45 градузов. Возьми и сложи все столбиком! А теперь скажи — что будет, если я это выпью в такую жару?! Я СГОРЮ!!!» Дед снова смотрит на меня. После яркой отповеди неразумной женщине он явно доволен собой. Я киваю.

Закончив трапезу, маленько отдохнув и дождавшись тени, мы с тетей Ниной идем во двор печь хлеб. Тесто готово. В тандыре догорают дрова. Тетя Нина занимает позицию у дышащей жаром каменной ямы. Я слежу за ее спорыми движениями, когда она делает заготовки для лаваша. У деда три брата. И одна сестра. Это какая-то ошибка. Тетя Нина, видимо, тоже должна была родиться мальчиком. Черты ее лица грубы и некрасивы. Взгляд жесткий. Широкая кость. Руки большие и крепкие. Стальная хватка. Тяжелая походка.

На специальной деревянной лопатке, обитой чем-то мягким, лепешка из теста доставляется в печь и прилипает к горячей стенке. Когда хлебушек от стенки отстает, я цепляю его железным крючком за середину. Стараюсь сделать это быстро, чтоб не порвать и не уронить на дно тандыра. На сегодня это моя миссия. Часа через полтора на столе появляется несколько стопок горячих лава-шей. Тетя Нина просит меня поймать и зарезать курицу. Я понимаю, что это экзамен. Или инициация. Но нарочно тяну с выполнением задания, пока не находится экзекутор поопытней. Казнь свершается. Курица ощипана и отправляется на мангал. Стол заполняется зеленью, овощами, сыром, вареным мясом, печеной картошкой, тарелками и гранеными стопочками. Так происходит практически каждый вечер, пока мы с дедом гостим в Ннги. Все проголодались и с нетерпением ждут приглашения к столу.

И вдруг тетя Нина объявляет алярм. Оказывается Гришка не закрыл «скотинские вороты», и вернувшиеся с выгона бараны снова ушли гулять. На этот раз вверх по горе. Солнце вот-вот скроется и стремительно начнет темнеть. Как это бывает в горах. И если мы не успеем, глупеньких барашков растерзают волки. Гришка хватает ружье. Мы вооружаемся палками и карабкаемся на го-ру. Зовем баранов. Смешное словосочетание. Действие еще нелепее. Поднимаемся выше и обнаруживаем каменистую площадку. Она кишит змеями. Змеи на камнях запасаются теплом. Переплетаются и клубятся. И при этом издают звук, похожий на свист, предупреждая, что это их территория. Тут за валунами мы и обнаруживаем наших перепуганных рогатых зверьков. Не мы возвращаемся к нашим баранам, но бараны – к нам. На манер Никулина в «Кавказской пленнице», Гришка, не церемонясь, гонит их домой.

Мы сидим за столом. Курица еще теплая. Помидоры с сыром и зеленью просто восхитительны. Лаваш хрусток и свеж. Тутовка обжигает язык и согревает нутро. Беседа мужчин тиха и размеренна. Зверушки в сарае тихонько возятся перед сном. От этих первобытно-общинных звуков становится уютно и спокойно. Со стороны зеленой громады Бовурхана тянет лесной свежестью. Мохнатые звезды мерцают в бархатном небе, намекая мне о том, что в этих горах никогда ничего не меняется. И слава Богу.

1985 год. Лето. Нагорный Карабах. Два с половиной года до начала войны. Еще все живы…